他对考古学的热爱,如同永不熄灭的火把,照亮了这一领域的深邃角落,也点燃了学生们对古老文明探索的热情。他以渊博的知识和生动的讲解,将历史的残垣断壁、文物的斑驳细节一一还原成鲜活的过往,那些晦涩难懂的考古理论和复杂的发掘技术,在其口中都化作了引人入胜的故事。他不仅传授学生专业的知识,更注重培养学生的实践能力与敏锐的洞察力。在我院博物馆的发展中,他培养了一代代优秀的讲解员;在考古现场,他以身作则,耐心指导学生如何从石器的细节中解读历史的痕迹,如何从细微之处了解历史的故事。他对考古事业的执着追求和对学生的无私奉献,如同一座屹立不倒的灯塔,在考古学的浩瀚海洋中指引学生前行的方向,是当之无愧的学术引路人与灵魂塑造者。他就是牡丹江师范学院历史与文化学院阚德刚老师。

西山遗址发掘

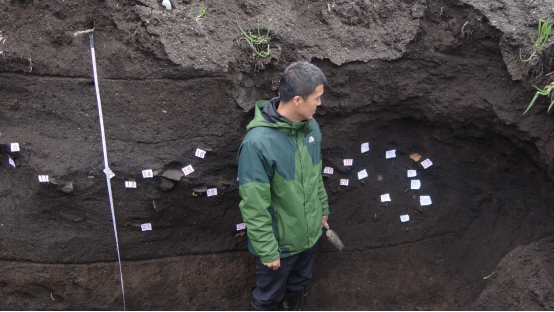

田野考古——用脚步丈量历史遗迹

多年来,阚德刚老师潜心于考古研究和文物保护工作。他先后参加了第三、四次全国文物普查和全国第一次可移动文物普查工作,新发现各时期古遗址70余处,荣获国家文物局优秀文物普查工作者称号。在田野调查工作中,多次对倾斜的遗址保护碑和界桩进行扶正加固,对保护碑碑文模糊的字迹重新粉刷油漆,让其焕然一新,醒目可见。面对一些因自然环境的变化,导致遗址局部遭受损坏的情况,他不仅呼吁加强保护,还及时对遗址出露的破损文物进行抢救性的采集和修复。每一次考古发掘,都是一场与历史的深刻对话,无论是烈日炎炎下的荒野,还是寒风凛冽中的深山,阚德刚老师首当其冲,带领团队穿梭其中。

“纷华不染,粗粝能甘”。于野外艰苦的考古现场中,追溯历史的痕迹;于清简有序的办公桌前,焚膏继晷,匠心为笔、精技为墨,让破碎的文物重绽华彩,接续断裂的历史脉络。阚德刚老师的坚守,无不令人动容。

2009年,注定是印象深刻的一年。阚德刚老师毅然决然地决定将采集的8000余件文物标本无偿捐献给国家相关单位,并将文物相关数据上传到了国家文物数据库,使地方文物得到了妥善的保护;多年来,阚德刚老师先后参加了苏联红军遗骸搜救、抚远亮子河遗址发掘、海浪河流域旧石器考古调查、绥芬河流域旧石器考古调查、海林石人洞遗址发掘等重大考古项目。

“古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志”。多年的考古生涯,阚德刚老师非但没有丝毫倦意,反而愈战愈勇。他用一项项令人瞩目的研究成果,为学界筑起知识的高塔;用对考古事业的满腔热忱,点燃了莘莘学子心中的火焰。

先后参加了第三次和第四次的全国不可移动文物普查工作

中俄联合考古

文化传承——多元途径守护历史痕迹

在考古领域的壮阔天地里,阚德刚老师是一位无畏的开拓者,为探寻历史遗迹立下了不朽功勋。在四次全国文物普查中,阚德刚老师先后辅助了牡丹江市文物保护中心、海林市文物保护中心、林口县文物保护中心新发现多处古代遗址。面对复杂难辨的现场,他恰似那拨云见日的智者。“博观而约取,厚积而薄言”。深厚的专业知识储备,让他在面对复杂的地形地貌时能精准判断遗迹位置,更是从一片断壁残垣中解读出曾经的历史。每一次田野调查的成果,无不是他知识与汗水的结晶。

除了考古方面的贡献,阚德刚老师在我校博物馆发展上所作出的贡献,更是功不可没的。2010年,阚德刚老师借助牡丹江师范学院的平台,成立了牡丹江流域博物馆,填补了牡丹江市无古代历史展馆的空白。该馆的成立,对挖掘牡丹江流域历史、传承民族文化和弘扬民族精神具有重要的意义。博物馆的设立仅仅是奠定基石,后续的持续发展才是关键命脉。一方面,在填补空白的同时不能粗制滥造,要对文物的来源“刨根问底”,精益求精;另一方面,培养优秀的讲解员,也是一个博物馆能够真正向社会开放,面向社会普及历史文化知识、弘扬传统文化的重中之重。因此,自2009年以来,历史与文化学院每一年都培养出一批优秀的博物馆讲解员,每年接待数以千计的人员,博物馆的成功,离不开阚德刚老师的倾心付出。|阚德刚老师全身心地投入到筹备新馆建设中,事无巨细地参与规划,以及在运营期间对讲解员进行培训指导,优化讲解流程,为博物馆的发展保驾护航。

引领学生修复文物

保护将要拆迁的古建筑

考古新征程——阚德刚老师的时代践行

在中国特色社会主义蓬勃发展的当下,考古事业被赋予了全新且厚重的时代意义,而像阚德刚老师这样的踏实考古工作者,更是其中熠熠生辉的典范。考古是回溯历史的密钥,它从华夏大地的山川河泽、城镇乡野间挖掘出古人生活的吉光片羽。那些沉睡千年的遗址、文物,经考古学家之手重见天日,为构建民族历史记忆拼图提供关键碎片,让中华儿女得以明晰先辈走过的漫漫长路,这是文化自信的源头活水,滋养着当代中国人的精神家园,使我们在全球化浪潮中有深厚根基、屹立不倒。

阚德刚老师身处这一伟大事业前沿,尽显卓越风姿。专业上,面对复杂的考古地层、破碎文物,老师凭借深厚学养“抽丝剥茧”,精准解读历史信息,诸多重大发现,填补学术空白;育人时,将知识对学生倾囊相授,培育一批又一批怀揣考古梦想的新时代青年,为行业注入新鲜血液;实践里,秉持敬业精神,无论偏远山区野外发掘的艰苦,还是实验室日夜钻研的清寂,都甘之如饴、坚守如初。

在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,考古工作紧密围绕以人民为中心展开。阚德刚老师深知考古成果要惠及民众,积极投身科普宣教,通过讲座沙龙、博物馆讲解等方式,将专业知识转化为大众通俗易懂的文化盛宴,让历史的温度触手可及;另一方面,考古学的发展更是助力了文旅融合,以考古遗址开发带动地方发展,既保护文化遗产,又为乡村振兴和地方经济发展添砖加瓦,真正实现让古代文明在新时代绽放华彩,为中华民族伟大复兴筑牢了深厚的文化根基。

给小同学宣讲地方历史

来源:历史与文化学院

编辑:朱杰

审核:陈晓东